多面待ちになれるコツ

どらみんも言ってたように多面待ちはちょっと慣れると案外簡単。ここではいろいろな多面待ちに慣れるコツをこっそり教えちゃうわよ♡ このページを最後まで読んでくれた人は絶対多面待ち得意になっちゃうから!

1 多面待ちを5つのグループの組み合わせで考える

多面待ちは、ほぼ次の5つのグループの組み合わせで構成されていると考え、自分の中でパターン化してしまうのがポイント

| 1 | 暗刻 |  |

|

| 2 | 単騎 |  |

|

| 3 | 順子 |    |

|

| 4 | のべたん |     |

|

| 5 | 対子 |   |

|

*「のべたん」が横にのびると、「のべたん三面張」になります

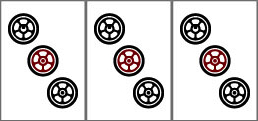

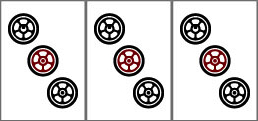

例えば、暗刻(あんこ)と単騎(たんき)がくっつくと

![]()

このようになり、2 4 5 待ちの多面待ちになります

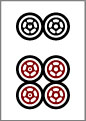

暗刻(あんこ)とのべたんがくっつくと

![]()

このように、2 4 5 7 8 待ちになっちゃうのよ。

すっげー! なんかちょっとわかってきたぞっ!

こんな風に1個とびでくっつくパターンもあるのから覚えておいてね

[あんこ]○[た]

[あんこ]○[た]

[あんこ]○[のべたん]

[あんこ]○[のべたん]

これはぁ、、、最初のやつが

待ちで、次のが

待ちで、次のが

待ちか?

待ちか?

その通りよ すごいわ♡ 他にもいろんなパターンがあるから自分でいろいろつくってみると慣れてくるわよ

[た][あんこ][のべたん]

[あんこ][た][あんこ]

[あんこ]○[た]○[あんこ]

[順 子][のべたん]

[のべたん三面張][あんこ]

[あんこ][順 子]○[た]

2 すぐに何待ちか判別するコツ

実戦ではゆっくり何待ちか考える暇はないわよね。でも実は、パッと何待ちかわかっちゃうコツがあるのよ。

1 暗刻(あんこ)がある場合はまず暗刻を隠してみる 次に暗刻の中の2つを隠してみる

それでは、この形 [のべたん][あんこ] を見てみましょう

まず暗刻の  を隠してみると

を隠してみると

待ちがあることがわかるでしょう? 次に

待ちがあることがわかるでしょう? 次に  を2個だけ隠してみると

を2個だけ隠してみると

待ちもあることがわかるのよ。簡単でしょ?

待ちもあることがわかるのよ。簡単でしょ?

もうちょっと難しいやつをやってみるわね [のべたん三面張][あんこ]

同様にこれもまずは、暗刻の  を隠してみると

を隠してみると

待ちの [のべたん三面張] が残るでしょう? 今度は

待ちの [のべたん三面張] が残るでしょう? 今度は  を2つ隠してみると

を2つ隠してみると

待ちもあることがわかるわね。 わかりにくい場合は

待ちもあることがわかるわね。 わかりにくい場合は

の面子も隠してみて。

の面子も隠してみて。

う〜ん、こっちのはちょっと難しいぞ。

ちょっと難しかったかしら。 でもたいていパターン化してるから慣れれば大丈夫だと思うの。

3つ隠しで147待ち。2つ隠しで369待ち。

3つ隠しで258待ち。2つ隠しで369待ち。

2 暗刻(あんこ)がない場合は順子(しゅんつ)を1つ隠してみる

を隠すと

を隠すと

待ちだってことがわかると思うけど早とちりしないでね!

待ちだってことがわかると思うけど早とちりしないでね!

を隠すと

を隠すと

待ちも見えます。これは、

待ちも見えます。これは、

待ち

待ち

これは、三四五のイーペーコーに六七がくっついて一見

待ちに見えるけど

待ちに見えるけど

待ちよ! 三四五の部分を1つわけてみると、ねっ(≧▽・)

待ちよ! 三四五の部分を1つわけてみると、ねっ(≧▽・)

南先生さっき、「多面待ちは、暗刻(あんこ)と単騎(たんき)と順子(しゅんつ)とのべたんと対子(といつ)の5つのグループの組み合わせで構成されていると考える」って言ったけど、牌を4枚使ったやつもあるんじゃねーの?

いいところに気がついたわねぇ。流石だわ♡ 牌を4枚使った形は ①そのうちの3枚を面子と考え、残りの1枚を順子(しゅんつ)の1つとして使うか 又は、 ②4枚のうち2枚を雀頭(じゃんとう)として使って残りの1枚づつをそれぞれ順子(しゅんつ)として使うかのどちらかになるのよ。わかりにくいかもしれないから、次のページの麻雀の実戦でよくでる多面待ちで牌を4枚使った形の4パターンも追加しておくわ!